(Dronepicr/Flickr/PhotoPin/CC BY 2.0)

请问说起海洋,你会想到什么?是一望无垠的辽阔,是接天连地的壮观,是远离尘嚣的清净,或是“天大地大,何处是我家”的寂寞?光是海洋的表面景观就能带给我们这么多的感受,如果我们潜入水中呢?

生机勃勃的珊瑚礁边,一条条五彩缤纷、形态各异的鱼儿缓缓地游动着;广袤自由的水体中,一头头活泼好动、兴高采烈的海豚兴奋地嬉闹着;昏暗神秘的深海处,一盏盏闪闪发亮、流光溢彩的乌贼无声地交流着……

而当我们浮出海面,举头望向天空,成群结队的海鸥正盘旋着,俯瞰这片蓝色的世界和上面星星点点的我们。

这个名为“海洋”的美丽世界究竟是什么?

💧 什么是海洋?💧

地球是蓝的,表面积的71%是它;地球还是咸的,其97%的水是海水——“海洋”就是我们的星球上这连续分布的广阔水体的总称,也是“海”与“洋”2个概念混合在一起的统称。一般而言,“海”是海洋的边缘附属部分,“洋”是其中心主体部分[1]。简单地说,“海”是海洋中靠近陆地的部分,“洋”是远离陆地的部分。但马尾藻海是个例外,它是1片“洋中之海”[2]。

(鹦鹉螺斯基)

💧 海洋的起源 💧

一开始,世上是没有海洋的。鲁迅说“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”是不是雨下得多了,也便有了海洋?但地球上的水最初从哪里来?

世界本是1片混沌,盘古顶天立地,撑开了天空与土地。而他死后,身体化为了自然万物。明《广博物志》写道:“昔盘古氏之死也,头为四岳,目为日月,脂膏为江海,毛发为草木。”江河湖海,原来是他的脂肪。

挪威神话里也有相似的故事[3]:世界本有两块大陆,1块是寒冰之地,1块是热火之地,它们融合时,巨人始祖和巨型圣牛解冻复苏。圣牛哺育了1对天神夫妇,ta们的3个儿子却反叛杀死了巨人始祖。始祖尸体上的肉化为了土地,骨骼形成了山脉,血液变成了海洋 [4],头发长成了树木,被挖空的头骨成了布满星星的天空。

(千图/VRF)

在地球最初的年岁里,地表确实是没有水的——科学家们通过分析月壳,做出了和神话相仿的推测。但后面的故事就不同了,ta们认为岩浆内部的结晶水是地表水的主要来源,它们通过火山作用喷出地表,经过漫长的积聚形成水圈[5]。同时,大量坠落的陨石可能也是地上之水的1个源头。虽然对于地表水的确切“年龄”科学界尚无定论,但最早的流水侵蚀和沉积作用也许可上溯至40亿年前[5]。

💧 永恒的运动 💧

马克思说:“世界上的一切都在运动着……永恒的运动与永恒的破坏和创造——这是生活的本质。”海洋是这句话最好的“代言人”,因为海洋的“生活史”就是1部不断运动的历史。

海水是流动的,如同陆地上的河流有着固定的河道,它们也遵循的着古老的航道在海洋中循环往复地流淌着。洋流的总体趋势大致是像漩涡那般,从陆地边缘汇聚到海洋中心,形成五套巨大的环流系统。它们分别在南、北太平洋,南、北大西洋和印度洋。海水不但在海洋内部流动,它们还随着蒸发、降水、渗流、径流与整个世界的水交互着。在这一水的“循环经济”之中,万物受到了滋养,污秽得到了清移,于是地球生机盎然,人类安居乐业。

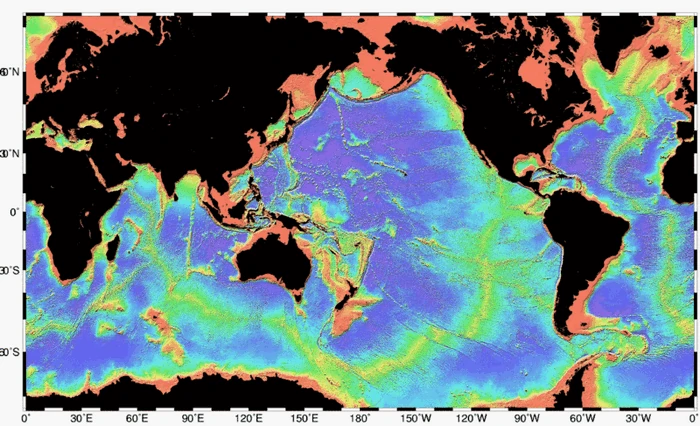

图源:见参考文献 [6]

运动中的海水不仅在空间里的循环往复,在时间上也周而复始。洋流的往来通常是准时的,更准时的是潮汐。因地球运动产生的离心力和日月的牵引力(主要来自月亮),海洋遵循着“涛之起也,随月盛衰”的古老法则,亿万年来如钟似摆默默涨落,静静观看物换星移。

海洋里运动的还不止是水。在大洋的底部,有一道横贯世界的中央海岭,被称作“大洋中脊”,地幔物质从那里不断喷涌而出,形成新的地壳,向两边扩张。当移动的海洋地壳遇到大陆地壳,或俯冲消逝[7],或猛烈碰撞,造成天崩地裂,火山怒吼[8]。愚公移山感天动地,而从大洋中脊出发的板块运动,更是1项永不停歇的“地质工程”。它塑造了还抬升着喜马拉雅和阿尔卑斯,扩张着太平洋[9],缩小着大西洋——海洋运动是1股改天换地的洪荒之力。

(公共领域)

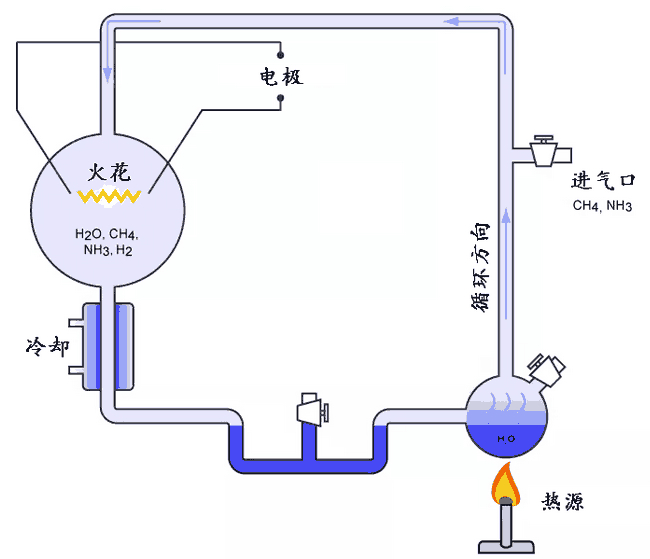

随海洋运动着的还有“生气”。“生气”,“生气”——生物与大气。生命起源于海洋。1953年,美国科学家Stanley Miller和Harold Urey进行了一项模拟实验,他们在密封装置里模拟了原始的大气与海洋环境,又通过放电产生电火花,模拟雷电,1段时间后许多有机分子产生了,包括氨基酸这一重要的生物大分子——蛋白质的基本组分。这证实了著名的“原始汤”生命起源假说(由前苏联生化学家Alexander Oparin和英国遗传学家John Haldane分别独立提出)[10]。随着生物的进化,海洋里又诞生了另1个重大“发明”:生氧光合作用——利用光能、水和CO2制造糖类(能源物质),同时释放氧气。这种全新的生物合成能源的方式渐渐地改变了地球的大气层,让它从缺氧变成了多氧。今天大多数我们常见的生物都依靠有氧呼吸,燃烧糖类,释放CO2,为自己供能——这一切都缘起于这个变化。亿万年后,人类呱呱坠地。而今,工业化的人类让大气中的CO2大大增多,气候持续变暖,水作为CO2的良好溶剂和常温下比热容最高的液态物质[11],“当仁不让”地吸收了大气中的无数CO2与热量——海洋开始了新的“大气工程”。

(原作者:Carny/中译、修改:鹦鹉螺斯基/Wikimedia Commons/CC BY 2.5)

💧 海洋的颜色 💧

孕育出多姿多彩生物世界的海洋,本身也是千变万化的——比如它的颜色。我们知道世界上有一些海就是以颜色命名的,但你们知道其中的缘由吗?

地处亚欧之间的“红海”得名于生活在其中的1种浮游生物——束毛藻,这种藻类虽“师出”蓝藻门,却富含藻红素,它们大量繁殖和死亡时会把海染成红色[12]。

(David Stanley/Wikimedia Commons/CC BY 2.0)

亚洲西端、地中海以东的“黑海”那里常年阴雨绵绵,黑压压的天空让海水也黑沉沉的。而且黑海表面有多瑙河、第聂伯河等诸多淡水河注入,盐度很低,所以密度小;深处却被地中海注入,盐度很高,密度大。它的上下层水互不流通[13],导致沉在底部的生物尸体[14]等有机物质以及硫酸盐[15]被细菌分解后产生大量硫化氢,却不能消散,海底被这种气体染黑了[15]。于是,从上往下看去,那里1片黑色。

(avramdeluxe/Flickr/Openverse/CC BY 2.0)

我国的“黄海”因其混黄的色泽而得名。这是因为历史上黄河有七八百年的时间流向这里,它裹挟的大量泥沙,让这片海也有了泥土的色彩[16]。

(千图/VRF)

“白海”深入俄罗斯西北内陆,在冰天雪地的北冰洋的外缘,1年有200多天处于冰封之中,是1个白茫茫的世界,所以人们用“白”来命名它[17]。

(公共领域)

然而,这些都是海洋中的“特别分子”,大多数的海域还是蓝色的。这又是为什么呢?牛顿发现日光其实有七色。这7色的光线波长各不相同,穿透物质的能力也各不相同,波长越长,穿透力越强。波长长的红橙光容易被吸收,波长短的蓝紫光容易被反射、散射,而我们的视觉对紫光不敏感,所以泛着短波长的蓝紫光的大海,在我们眼睛里就呈现出1片蓝色[18]。

(公共领域)

本文内容若无特别声明或特殊情况,均使用知识共享授权协议:

署名-相同方式共享 4.0 国际

(CC BY-SA 4.0)