(本文原作于2018年,此版根据新的资料略作修改,并调整了部分图片)

如果把大自然比作1个舞台,我们会发现这个舞台上曾有无数的生命亮相、生存、繁衍、进化、演变成新的物种或最终退出。生物的“你方唱罢我登场”是自然大戏中反复上演的桥段。

有时,数目庞大的物种会在很短的地质时期内集体消失,这种现象被科学家们称为“大灭绝”(mass extinction)。在过去的5亿4千万年间,生物界经历了5次大灭绝事件。离我们最近的1次发生在6600万前年白垩纪至第3纪的过渡期。当时,17%的科,50%的属,和75%的种(界、门、纲、目、科、属、种是生物的分类阶元,层次由高到低,如白鹭的分类地位是:动物界-脊索动物门-鸟纲-鹳形目-白鹭属-白鹭)从地球上消失,包括所有非鸟型恐龙(non-avian dinosaurs)[1]。

当人们还在对上1次大灭绝的原因议论纷纷时,殊不知,今天有不计其数的物种都面临着当年恐龙的困境。而这1次是因为什么呢?

(Ibama/Flickr/CC BY 2.0)

栖息地破坏与污染

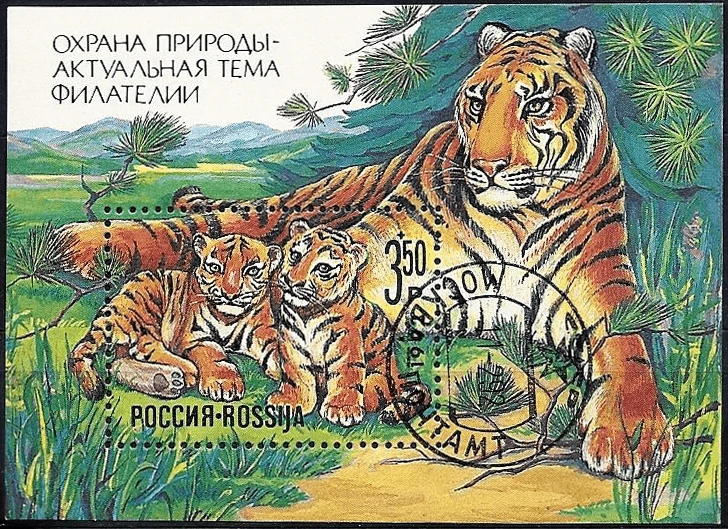

所有生物都需要栖息地。越是在食物链上层的生物,数目越少,而它们所需要的栖息地范围却越大。这是因为生物在摄食过程中,只能吸收约10%的能量。1个捕食者通常需要很多猎物才能满足自己的生长需求,而要捕获所需量的猎物就得有很大的活动范围。有趣的是,如果我们把1片自然、健康的林子里的所有生物称重,就会发现总质量最大的1定是植物,然后是以这些植物为食的食草动物,它们的总质量约为植物质量的10%,接着是以这些食草动物为食的食肉动物,它们的总质量差不多只有食草动物的10%,植物的1%。所以,1块自然空间能够供养的食物链高层动物(高级捕食者)是很有限的。“1山不容2虎”虽是俗语,却也有着科学依据。

人类在发展过程中,烧山、伐林、抽河,破坏并挤压了生物的生存空间;或者修路、农垦、筑坝,割裂了它们的活动空间。许多生灵因此遭殃,首当其冲的就是高级捕食者。

爪哇虎是曾经活跃在印度尼西亚爪哇岛上的1种老虎。在20世纪初,该岛上的居民只有2800万,由于大米的产量不足,人们开始大规模伐林造田。1938年爪哇岛上的森林覆盖率为23%,但到了1975年,这个数字已锐减为1.84%。而此时,人口则增长为8500万。栖息地的急遽缩小再加上人类的无情捕杀,导致爪哇虎生存状况越发严峻。1979年,人们最后1次在野外目击爪哇虎。1983年,最后1头圈养的爪哇虎在雅加达的动物园中死去。在1次跨越了1993、94年的失望的调查后,印尼政府宣布爪哇虎灭绝[2]。

(Andries Hoogerwerf/公共领域)

除了对环境形态结构的直接破坏,人类对大自然的污染也很严重。石油制品(包括塑料)、农药、工业废水都成了生物家园里的不速之客,对它们的生存和繁衍产生了极大的负面影响。2007年,我国的“长江女神”白鱀豚功能性灭绝(物种因其生存环境被破坏,数量非常稀少,以致在自然状态下基本丧失了维持繁殖的能力,甚至丧失了维持生存的能力)。究其原因,严重的水质污染难逃干系——这影响了白鱀豚的免疫及生殖系统,也减少了它们的猎物[3]。

(Roland Seitre/CC BY-SA 3.0)

外来物种传入

外来物种是指通过人类的活动,有意或无意,直接或间接地传入的,在其自然分布区域以外生活的物种[4]。也许有人会问:1种生物经过了残酷的自然选择适应了它们的环境,如果被带到新的地方,能在那里生存下来吗?

事实是许多外来物种到了新的环境后没有了天敌,也没有了相称的竞争者,开始疯狂地生长和扩散,本地物种则猝不及防,节节败退。中性的“外来物种”摇身1变就成了“恶性”的“入侵物种”。“外来的和尚好念经”这句话虽不是放之四海而皆准,但也切实地反映了很多生物世界里的情况。

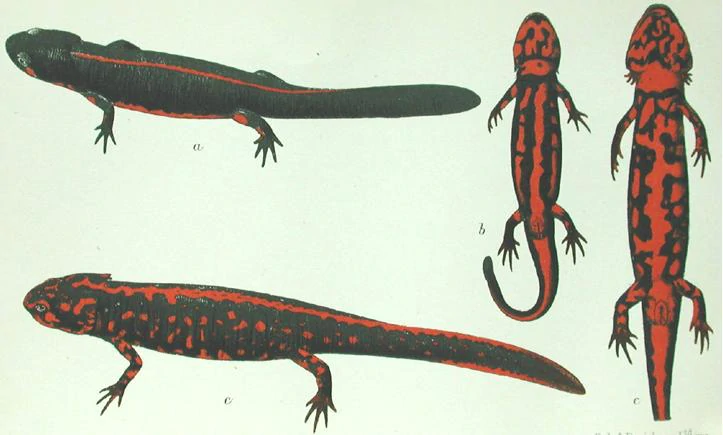

我国云南曾有着1种珍贵的蝾螈(娃娃鱼的近亲)——滇池蝾螈。它们皮肤黑橙相间,十分靓丽,被《中国青年报》赞为“炫版娃娃鱼”。它们原本安然地在滇池的浅水区繁衍生息,且数量可观,每10平方米就有不下1条。可是1950-60年代,滇池引进了青、草、鲢、鳙四大家鱼,还随鱼苗同时带入了长臂虾、麦穗鱼等物种,这些附带而至的生物生长快、繁殖力强、食性广,侵占了滇螈的栖息地并与它们竞争食物;1969-1973,人们又在滇池围湖造田,破坏和压缩了它们的栖身之所;随着人口增长,工农业废水也逐渐增多,水质渐渐恶化。在包括上述因素在内的“多座大山”的压迫下,滇螈于1979年后悄然消逝了[5]。

(Boulanger/公共领域)

不可持续的和非法的野生生物贸易

世界自然基金会(World Wildlife Fund, WWF)把非可持续性的和非法的野生生物贸易列为对生物生存的第2大直接威胁,其危害性仅次于栖息地破坏。WWF为何对其深恶痛绝?因为它是过度捕猎的诱因。

历史上,人类因为过度捕猎,将很多物种赶尽杀绝过。

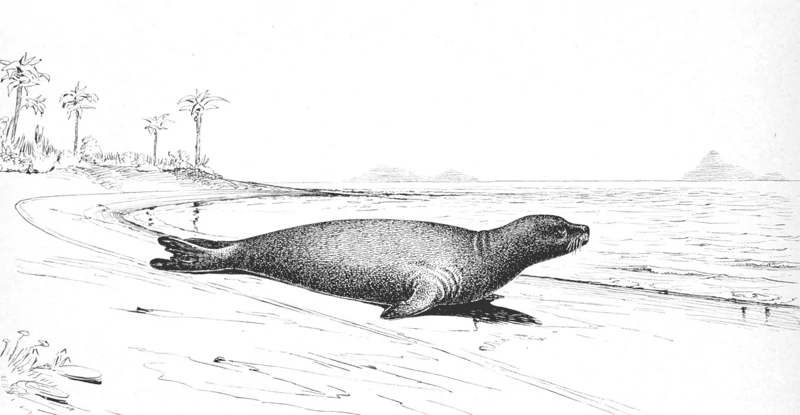

加勒比僧海豹,这1加勒比海与墨西哥湾特有的物种,就是人类屠戮的受害者。海豹的皮下有1层厚厚的富含脂肪的组织,名为海兽脂(blubber),这既是它们储存能量、抵抗饥饿的“驼峰”,又是它们应对严寒的“棉被”。不幸的是,这条“棉被”被人类盯上了。在18和19世纪,石油工业与植物油的商业开发都不成熟,海兽脂是人类油料的重要来源。当时,人们普遍地使用海兽脂和鲸脂点油灯,制肥皂,做人造黄油。因此,在陆地上呆呆的、不怕人又温顺的加勒比僧海豹遭到了大规模的猎杀。与此同时,人们还在它们生活的海域过度地渔猎,给它们造成了粮食短缺。这两大因素致使这种海豹走上了种群衰退的不归路。1952年后,加勒比僧海豹再也没有出现在人们的视野之中[6]。

(公共领域)

在这个时代,导致生物灭绝的原因还有很多,但所有的矛头都指向了同1个物种——人类。物种的灭绝本和生命的死亡1样,是自然规律的1部分,然而自1900年来生物灭绝的速度却是自然值的1000倍[1]——我们开启了生物界的第六次大灭绝。那么,这次大灭绝和前几次有什么区别呢?

- 全球动植物群的同质化:世界各地的动植物群正变得越来越像。人类按照自己的喜好或者在无意间,将很多生物带遍了全世界,这导致了全球生态系统越来越单1化,也使它变得更为脆弱。

- 整个自然界的很大1部分资源都只为1个物种(人类)服务:人类是各种自然资源的史无前例的超级“吃货”,给地球母亲带来了极大的压力。WWF在《地球生命力报告2020》中指出:人类需要相当于1.56倍地球生态承载力的自然资源和服务。

- 人类控制了大量物种的进化:从古老的动物驯化、植物育种到当代对各种生物进行的基因改造,人类已将生物演化的指挥棒挥舞得得心应手,但却给自然世界美妙的多样性蒙上了厚厚的阴影。

- 科技的失控:科学技术随着其发展,正越来越多地影响着自然的走势。然而,它却颇像失了控的弗兰肯斯坦,与我们的愿望背道而驰,驱动了生态平衡的破坏。全球气候变暖就是1例。当然,我们的希望也在于科技。

史无前例地——这或许是对第六次大灭绝最恰当的描述——人类改写了大自然的剧本。

《地球生命力报告2020》中还写道:全球脊椎动物的种群数量在1970-2016年间下降了68%。

“我像个孩子1样嚎啕大哭,不是因为生存下来的激动,虽然这也是事实,我哭是因为理查德·帕克(1头孟加拉虎,他最后的旅伴)离开了我。”少年派的经历会是人类的命运吗?

不说再见

2013年11月6日,我国吉林珲春森林中的1台红外摄像机(由北京师范大学生命科学学院布设)拍摄到1头成年雌性东北虎带着3个月大的幼虎们走过,这是全球首次记录到野生东北虎成功产出1胞4胎[7]。

(公共领域)

2014年,1种消失了70多年的,已被宣布灭绝的鹛鸟,Myanmar Jerdon’s Babbler,在缅甸被国际野生生物保护学会(Wildlife Conservation Society, WCS)的研究人员再度发现[8]。

2015年10月,Salvatore Cerchio和美国波士顿新英格兰水族馆及伍兹霍尔海洋摄影协会的1队科研人员在马达加斯加西北海岸拍到了角岛鲸的照片,这是该物种首次在野外考察中被拍摄到。而在12年前它们曾被宣布灭绝[8]。

(Salvatore Cerchio et al./Royal Society Open Science/CC BY 4.0)

2017年,波兰的两位学者Skowron Volponi和Paolo Volponi的发表论文,宣布在马来西亚重新发现了东方蓝透翅蛾——它们时隔整整130年后奇迹般地回归了[9]。

(Marta Skowron Volponi/参考文献[9]/CC BY-NC 4.0)

……

谢谢你们坚强地活着!还有北极熊、非洲象、黑犀牛、藏羚羊、白鹳、锤头鲨……,你们还在,真好!

既然我们已经改写了大自然的剧本,那么下1幕可不可以是“不说再见”?

参考文献:

[1] Extinction event. Wikipedia (2022). https://f6j.cn/4E9n4Q.

[2] Javan tiger. Wikipedia (2022). https://url.cy/RMoZA2.

[3] 网易. 永别了,人类,我是白鱀豚. https://mtw.so/5tlWBI (2017).

[4] Introduced species. Wikipedia (2022). https://3r4.cn/4cLAY8.

[5] 何晓瑞. 我国特有种滇螈的绝灭及其原因分析. 四川动物 (1998).

[6] Caribbean monk seal. Wikipedia (2022). https://mtw.so/5XqKEu.

[7] 曹晓波. 27只东北虎的“返乡”路. https://mtw.so/5Iok8c.

[8] Animals Rediscovered: 10 Believed Extinct Species Still Alive. The Weather Channel https://url.cy/XwUkY4.

[9] Skowron Volponi, M. A. & Volponi, P. A 130-Year-Old Specimen Brought Back to Life: A Lost Species of Bee-Mimicking Clearwing Moth, Heterosphecia tawonoides (Lepidoptera: Sesiidae: Osminiini), Rediscovered in Peninsular Malaysia’s Primary Rainforest. Trop. Conserv. Sci. 10, 1940082917739774 (2017).

本文内容若无特别声明或特殊情况,均使用知识共享授权协议:

署名-相同方式共享 4.0 国际

(CC BY-SA 4.0)