🌿 重看塑料 🌿

如果说我们作为消费者,只关注塑料制品在使用过程中的健康、环境问题(我们中的大多数都是如此),那么这只是关注了它整个生命周期的1个片段。

又如果说油气开采设施是塑料制品的摇篮,填埋场、焚烧厂是它们的坟墓,那么这中间的历程可以简单地用1条直线勾画出来,但这一条条从摇篮到坟墓的直线,虽被人们普遍接受,对于地球而言却是表示其负担沉重的抽象画。

因为不看全貌,大家对塑料的环境问题后知后觉,所以我们的视野应该从局部投向整体。又因为直线式的工业模式盛行,很多问题始终难以得到妥善的解决,但假若我们把线的两端相接,使它变成1个圆圈,让塑料制品从摇篮出发,最后又回到摇篮,那么“塑料纪”的明天将是“阳光灿烂”的。

“从摇篮到摇篮”——这个美好的构想在2002年由一位德国的化学家和一位美国的建筑师提出。他们注意到了现行的工业模式有1个极大的弊端——对工厂排出的三废,在让它们进入大自然之前,人们会进行一定的无害化处理,然而这只是减少了地球的一些负担而已,并没有改变对环境做了污染的实质。他们认为“being less bad is no good(少作恶,并非好)”,什么样的工业才是好的?2人受大自然的启发,提出了3个宗旨:

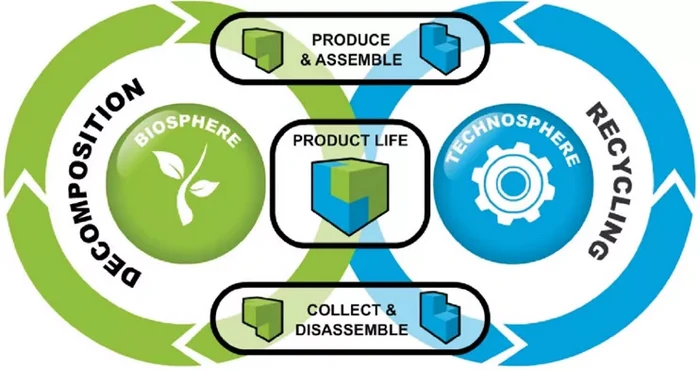

一、在自然界,是没有东西会被真正废弃的。树“丢下”了叶子,叶子会滋养小虫、微生物,再变成腐殖质反哺树木——1个被废弃的东西,总是会成为其ta东西的食物。理想的工业也不应该有废弃物,所有不需要的,都可以进入大自然(生物圈),成为养分,或者重回工厂(技术圈),成为原料[16]。

(图源:参考文献 [17])

二、“万物生长靠太阳”,太阳是自然界的究极能源。而人类的能源中,除了太阳能,风能、水能也和我们的恒星的运行息息相关。“利用太阳的能量”就是利用好这些可再生的清洁能源[16]。

三、多样性是生态系统健康的保障。工业也欢迎多样的设计,而多样设计的1个有利的基础是本地的资源和能源,1个有意义的点在于解决本地的问题。所以拥抱多样性,在某种程度上是拥抱本地性[16]。

基于这3大宗旨,两人又提出了12条原则。简述如下:

- 使用的材料和能源应尽可能地无毒无害;

- 防止废弃物先于处理废弃物;

- 分离和纯化过程应最小化资源与能源消耗;

- 生产应最大化资源、能源、时间、空间效率;

- 生产由下游驱动,而非上游驱动;

- 如果要让产品更复杂,那需是为了更好地再利用和回收;

- 追求产品合适的使用寿命,而不是“永生”;

- 视产品不必要的功能和水平为缺陷(不必要的长处即是短处);

- 最小化产品的材料复杂度,以便于拆解或回收;

- 使用本地的资源和能源;

- 在设计产品时应为商业性再利用和回收做优化;

- 使用的材料和能源应是可再生的[18]。

其中第5点较难理解。它指的是:在1个输入和产出平衡的体系中(比如化学平衡),有两种方式可以调节产出——1种是增加输入(如原料和能量),这样产出也会提高;另1种是移除产出,这样会催生新的产出而不需要过量的原料和能量[18]。前者即这里所说的“上游驱动”,后者即“下游驱动”。没有对下游的消化能力进行有效评估,而盲目地上游驱动,可能会导致产能和产量过剩,给行业带来严重的破坏,如不适当的政府补贴形成行业扎堆——这也会造成巨大的资源、能源浪费和本不会发生的环境污染。

这些原则对于塑料产业是有很高的指导价值的。比如,第1条,就反对在塑料里使用有害的添加剂;第7条,支持用可降解塑料代替传统塑料;第9条,告诉人们应避免使用混合材料,以利回收(保证原料纯度)。另一点非常重要的是第2条,因为对于塑料垃圾问题最重要的解决之道就是减少塑料废弃物的产生,就像出门时家里水龙头没关,水漫金山了,发现后的第1件事是关闭水龙头。所以“减少”是控制源头,是治本,“回收”则是1个针对尾部办法,是治标。也因此,在产品设计时就应从垃圾减量出发,考虑减少用料、重复利用等问题。

前面提到的可降解塑料,虽不能带来严格意义上的垃圾“减少”(因为它的着力点不在垃圾的产生量),且在节约资源这层意义上,它也无能为力,但却能让已经变成垃圾的东西在很大程度上较快地从有变无。然而,很多可降解塑料其实并没有这个概念所标榜的那么美好。首先,不少所谓的可降解塑料只是部分可降解,是可降解组分与不可降解组分混合而成的,这会加速微塑料的产生和有毒有害物质的释放;其次,很多种可降解塑料需要特定的工业条件才能降解,在自然环境中依然难以降解[19]。当然,如果有可完全降解的塑料,其降解条件与当地现行的厨余垃圾堆肥条件兼容,那就很有价值了。不过,这也会给垃圾分类提出新的挑战,因为到那时候,市民很可能会因1件塑料垃圾到底是“可回收物”、“其他垃圾”还是“厨余垃圾”而一头雾水。

(千图/VRF)

在塑料领域,近年来还有1个概念很流行——“生物基塑料”。所谓生物基塑料,就是以生物质而非石化资源为原料生产而成的塑料[20]。生物质,很容易让人想到亲自然和可降解,但实际上,很多生物基塑料的可降解性并不高于化石基塑料[4],而且即使是可降解的,也有着与其ta可降解塑料共通的问题。另外,生产这类塑料往往要耗费大量的土地和粮食资源,这背后又有伦理问题。

所以说,很多“环保产品”的开发者其实是绿色“投机分子”和“捣乱分子”,用概念吸引消费者,却不真正解决问题,有不少还制造了新的问题,着实可恶。

但也有的企业,实实在在地承担起了自己的环境责任。如开云集团,就曾用产业生态学的方法,分析了自己的产品从原料生产到成品仓储过程中的碳排放、垃圾制造、水耗等6个方面的环境影响,并投入了许多资金用于材料创新以减少化学纤维(塑料的一种)的使用。里仁商店也花了多年时间,积极地与供应商沟通,牺牲了很多经济利益,一步步实现了所售商品塑料包装和塑料组件的“大撤退”。

作为消费者,我们又可以做出哪些改变呢?有研究表明,很多人消费并不是出于真正的物质需求,而是为了满足虚荣心。一方面,如果我们可以压住虚荣心,就能减少很多不必要的消费,缓解“垃圾围城”、“气候变暖”等多个环境问题。在另一方面,如果我们把产品是否具有公益性(如对地球的意义)而不是品牌是否高端作为它能否给自己长脸的首要考量,那也会促进我们选择更多“环境友好”的产品[21]。另外呢,我们要知道很多“再生”商品,虽然是回收再造的,但质量并不打折扣。不放心的话,比一比它们和“新生”商品的保修(质)期就知道了。而它们往往更便宜[21]。物美价廉,这理由够充分吧?平时,我们应多多关心环境问题,多多阅读环境新闻,这可以帮助我们更好地了解和寻得各种环保产品,而当我们在市场上遇到未知的环保产品时,也能更快地理解它环保的原因与意义。要是发现一时不甚明白的,也应积极地去了解,现在手机这么方便,动动手指你就能知道得更多。(当然,商家也有责任把产品的环境价值宣传到位[21],并通过适度的透明化,如溯源机制,让消费者放心。)消费,不因只在乎私欲的满足,每个人的私欲背后,都是同一个地球老母。“慈母手中线,游子身上衣”,心疼一下、关爱一下她,你会获得更多的快乐!

(千图/VRF)

这篇长文讲了很多塑料的危害,其实,问题的根源不在它本身。曾经,它是大自然的救星,今天,它对环境的价值依然不可否认——如比起生产1个纸袋,生产塑料袋带给环境的影响其实更小[22]。我们为何忽视了树木砍伐、化学制浆、强力漂白……?是因为塑料在我们眼前出现得太多吗?它在芸芸众生的生活的各个角落服务着大家,可是我们中又有多少人好好地去了解过它?在1个塑料主题的展览上,曾有1名参观者问志愿导览员我,塑料三角标志里的数字是表示它可以重复使用几次吗?我告诉他塑料分好几种,数字是它种类的编号。对于我们还不了解的事物,在决定跟风摈弃它之前,好好地认识一下它,再独立思考一下,是非常有意义的。“这不是关于塑料袋转成纸袋的问题,而是将塑料袋和纸袋转成可反复使用的袋子的问题。改变人类的行为需要花时间。”在1个关于曼哈顿海滩禁用塑料袋的会议上有人这样说道[22]。塑料问题是人的行为问题,它是天使还是魔鬼,取决于我们,取决于我们的工业理念,取决于我们的消费观念,取决于我们想成为怎样的人类。希望本作能成为您思考这些问题的开始。

参考文献:

[1] History and Future of Plastics. Science History Institute https://url.cy/xCKsK2 (2016).

[2] Mary Bellis. A Brief History of the Invention of Plastics. ThoughtCo https://url.cy/4zXAu1.

[3] The Age of Plastic: From Parkesine to pollution. Science Museum https://dwz.win/aztf.

[4] CIEL. Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet. https://url.cy/VK3oH4 (2019).

[5] Celluloid | synthetic plastic. Encyclopedia Britannica https://url.cy/S0dra4.

[6] BPF. A History of Plastics. BPF https://url.cy/SYI271.

[7] Hirai, H. et al. Organic micropollutants in marine plastics debris from the open ocean and remote and urban beaches. Mar. Pollut. Bull. 62, 1683–1692 (2011).

[8] CIEL. Plastic and Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet. Center for International Environmental Law https://url.cy/nxx9N2 (2019).

[9] 王久良. 塑料王国. (2016).

[10] Miller, K. 海鲜中的塑胶. (2016).

[11] Li, X. et al. Microplastics in sewage sludge from the wastewater treatment plants in China. Water Res. 142, 75–85 (2018).

[12] Helmberger, M. S., Tiemann, L. K. & Grieshop, M. J. Towards an ecology of soil microplastics. Funct. Ecol. 34, 550–560 (2020).

[13] Rillig, M. C., Lehmann, A., Souza Machado, A. A. & Yang, G. Microplastic effects on plants. New Phytol. 223, 1066–1070 (2019).

[14] Hopewell, J., Dvorak, R. & Kosior, E. Plastics recycling: challenges and opportunities. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 364, 2115–2126 (2009).

[15] 孙海燕. “回收一切不能回收的垃圾”的背后:从口香糖、烟蒂到海洋塑料 | 商业生态. 微信公众号平台 https://m6z.cn/6eszwp (2017).

[16] William McDonough, Michael Braungart, Paul T. Anastas, & Julie B. Zimmerman. Applying the Principles of Green Engineering to Cradle-to-Cradle Design. Environ. Sci. Technol. 37, 434A-441A (2003).

[17] Luther, B. Cradle to Cradle Product Certification A Revolution in Product Innovation. Int. J. Innov. Sci. 4, 1–10 (2012).

[18] Paul T. Anastas & Julie B. Zimmerman. Design Through the 12 Principles of Green Engineering. Environ. Sci. Technol. 37, 94A-101A (2003).

[19] 汪剑超. 可降解塑料袋不环保. 知乎专栏 https://url.cy/Pwk3a3.

[20]【“十二五”期间生物制造产业发展回顾】-国家发展和改革委员会. https://url.cy/Ib7YV2.

[21] Wang, P. & Kuah, A. T. H. Green marketing cradle-to-cradle: Remanufactured products in Asian markets. Thunderbird Int. Bus. Rev. 60, 783–795 (2018).

[22] Freinkel, S. 塑料之战. (上海科学技术文献出版社, 2020).

本文内容若无特别声明或特殊情况,均使用知识共享授权协议:

署名-相同方式共享 4.0 国际

(CC BY-SA 4.0)